|

会場全体が温かで優しい空気で満ちあふれた、そこにいる全ての人が一体となっているかのような、稀に見る素晴らしいライブだったと思います。

何しろお客さんたちが素晴らしい。絶妙なタイミングで喝采と歓声を捧げ、ステージを盛り上げます。客席から御大ボブ・ディランを支え、可能な限り最高のパフォーマンスをして貰おうという清々しい気構えを持ったファンが大勢いるように感じました。恐らく、どこでどう間の手を入れれば盛り上がるのかを熟知しているであろうコアなファンの方々が、あちらこちらで先導していたのでしょう。 ボブ・ディランもそんな客席の雰囲気に全力で答えようとしているようでした。ドスッと重く響く深い声で、丁寧に丁寧に言葉を紡いでいく。歌とも朗読とも言えぬ、往年の歌唱とは全く異なる老齢にしてこそ可能となったスタイル。声について「嗄れた(しわがれた)」という表現がありますが、顔のシワにその人の人生が刻まれているように、御大の声にもまた彼の人生が刻まれており、その偉大なる足跡が音となって会場中に降り注いでるかのようでもありました。 そして、カントリー, ウエストコースト・ロック を基調とし、時にスワンプし、時にジャージーに極上のアンサンブルを奏でるバンドの面々。時折、御大の顔を覗き込むように気にかけながら演奏している様子の微笑ましさ。そんなバンドメンバーたちのボブ・ディランに対する有り余る敬意と思いやりが表れているかのような温もりのあるサウンド。何とも言えず心地よく穏やかな気持ちにさせられました。勿論、それはPAのエンジニアリングが素晴らしかったということでもあるでしょう。バンドの音はやや控えめに、御大の声やハーモニカを盛大にフューチャーした音作りも絶妙でした。 具体的なライブの内容については、菅野ヘッケル氏によるライブレポートを読んでいただいた方が良いと思います。ボブ・ディランのライブを数えきれない程体験した氏をして「奇跡だ」と言わしめる場面がいくつもあったようです。そして、「今夜は最高の夜になった。」「今夜のコンサートは、記憶に残る一夜だった。」とも。全くその通りだと思います。 “ボブ・ディラン 2014年4月7日 Zepp DiverCity第6夜ライヴレポート by菅野ヘッケル” 今後、「今までで一番良かったライブは?」と聞かれたら、『2014年のボブ・ディラン!』と言うことになるかもしれません。

オススメの本↓

「グリニッチヴィレッジの青春」著:スージー・ロトロ, 翻訳:菅野 ヘッケル 2/16/2014

吉野本葛葛湯は昔から好きです。 片栗粉で作った偽葛湯でも満足なのですが、最近は奈良県産の吉野本葛にはまっています。味が良い上に健康にも良い。 お店で出てくるような本来の葛湯は割とドロドロしていて、量も慎ましやかです。しかし、自宅では葛を少なめに、熱湯を湯飲み一杯に注いで、少しトロっとなった程度のをいただきます。 ガブガブ飲んで暖まりたい故! 冬季オリンピック観戦のお供に。 葛餅も作ってみました。うまし。 YouTubeで、本場の職人さんが惜しげも無くレクチャーしてくれています。 ところで、葛の賞味期限は現状、総じて2年程度ですが... 某日。期限を7年も過ぎた吉野本葛を祖母宅にて発見し、食しました。少々いじきたいないような気もしましたが、虫がわいたり、見た目に問題がなければ食べられると教わり、葛湯にしてみましたところ、何の問題もない。。 古来の保存技法に脱帽した次第です。 そして、谷崎 潤一郎の『吉野葛』。まだ読んでません(笑)。食べ物の話ではなさそうです。 9/13/2013

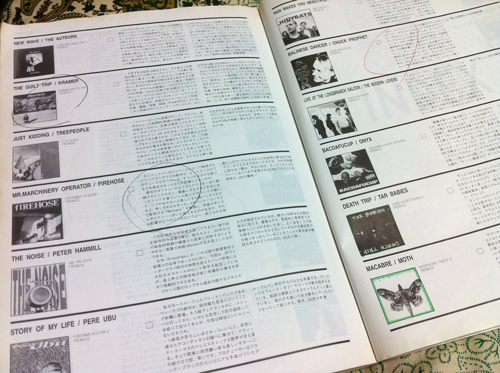

クロスビートが休刊してしまうらしい 洋楽ロック雑誌『クロスビート』が、今月(2013年9月)号をもって休刊になってしまうそう。 ここのところ全く買ってなかったにも関わらず… なんとなく残念。 1990年代には、ほぼ毎月のように購入して、新作CDレビューを入念にチェックしていました。この雑誌のおかげで巡り会った作品は数えきれません。 一時は、レビューのページだけ切り取ってファイルしていたりもしていたけど、全部捨ててしまいました(後悔してます)。 現在、手元にあるのは、↓の総集編ガイドブックだけ。 クロスビート・ディスクガイド 1988-1993 マニアックな輸入盤情報が充実していたと思います。 太謝謝了。 10/31/2011

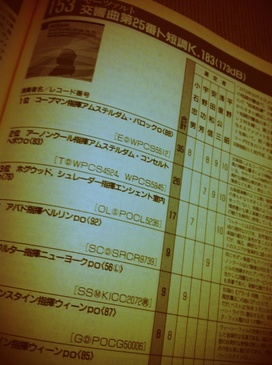

名曲名盤300 20世紀のベストレコードはこれだ(レコード芸術 編, 音楽之友社) クラシック音楽には詳しくないけど、いざCDを買うとなるとこだわってしまう、という人向けのディスクガイド。かな。 “今日最もよく聴かれ、名演盤が目白押しのクラシックの「名曲」を300曲厳選、各曲の「ベスト1ディスク」を決定しようという企画 ~ 「まえがき」より抜粋” 耳の肥えた先生方が選出・採点して順位をつけており、又、簡単なコメントも添えられていて、大変参考になります。 尚、写真の品は1999年に発売されたもので、今から購入する場合は、最新の2011年版が出てますのでそちらを是非。 10/11/2011

ビートルズ現役時代(The Day of The Beatles 1964-1970)面白い本を貰ったので紹介します。

『ビートルズ現役時代(The Day of The Beatles 1964-1970)』。1987年発行の初版本。 今は亡き洋楽専門誌「ミュージック・ライフ」に掲載されたビートルズ関連記事がまとめられたもの。ビートルズが現役で活躍していた64年~’70年の記事がぎっしりと収められています。 表紙に写っている可愛らしい女性は、ミュージック・ライフの初代編集長・星加ルミ子さん。日本人で初めてビートルズの単独インタビューに成功した人として有名ですな。彼女のインタビュー記事をはじめ、現在はワイドショーでもお馴染みの音楽評論家・湯川れい子さんや、ディスクジョッキーの草分け的存在である高崎一郎さん等の熱のこもった記事を読むことができます。 半ばアイドルの追っかけリポートと化しているミーハーな記事も多いのですが、相手がビートルズだけにどれもこれもが興味深い。なにより、ビートルズに対する深~い愛情と、一刻も早く読者に伝えたい!という誠実な思いが文章の節々からひしひしと伝わってきて、大変暖かい気持ちになります。 又、レイアウトも広告も60年代当時のまま掲載されているため、眺めているだけでなんともいえないノスタルジーを味わうこともできます。 要するに、癒される本なのです。 プレミアはついていないようです。何度か再版もされているので、手に入れやすいと思います。アナログ盤を聴きながらでも良し、最新のリマスターCDを聴きながらでも良し、皆さんも、ビートルズの音楽とこの本と共に、ひと時タイムスリップしてみては如何でしょうか。 8/1/2011

音楽雑誌『Oar(オール)』音楽雑誌『Oar(オール)』の編集長・発行人である野上郁哉(のがみふみや)さんが、7月24日に亡くなられていたことを、つい先ほど知りました。ひき逃げにあったそうで、一部ニュースなどでも報道されていたようです。享年24歳。東京外国語大学の大学院生でした。一面識もありませんが、『Oar』のファンとして、謹んでご冥福をお祈りいたします。

『Oar(オール)』とは… 国境を越え、時間を越え、ジャンルを越え、世界中の音楽を無造作に取り扱う、破天荒なワールドミュージック・マガジンです。東京外国語大学の学生たちが中心となって編集。赴いた国の音楽文化のありようをつぶさに捉えた海外取材記事や、大学講師陣からの寄稿文、突っ込みどころ満載のCDレビュー等々、アングラ雑誌ならではの興味深い読み物であふれています(第3号掲載の「WORLD HEAVY METAL MAP」は悶絶必至)。2008年創刊。現時点の最新号は、2010年発行の第3号。 |

Category

すべて

Archive

12月 2023

|

4/10/2014